一般歯科

気になる症状はご相談ください

「奥歯が黒くなっている気がするけどこれってむし歯かな?」 「口の中の出来物が痛い」「歯がしみる…」など、 気になる症状や痛みを柔らげたい場合はお気軽にご相談ください。 また、当院ではむし歯治療や歯周病治療の他にも、 様々な症状に対応した治療を行っております。

このような場合はご相談ください

- 親知らずが痛い

- 歯肉が腫れた

- 出血がある

- 詰め物が取れた

- 入れ歯が痛い

- 歯が痛い

- 歯がしみる

- 歯が欠けた

- 顎が痛い

- 口の中をケガした など

歯周病

歯周病の病態について

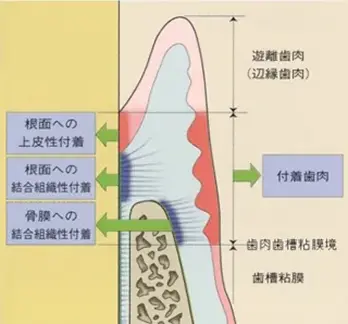

※右図 山本浩正 「イラストで語るペリオのためのバイオロジー 」クインテッセンスより

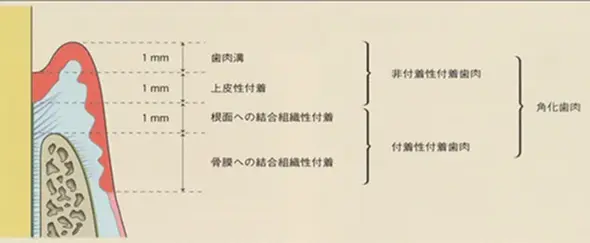

健全な歯周組織の場合、歯と歯肉の境界は生体的付着器官によって口腔内の細菌による体内への感染から守られています。

この付着という生体のバリアーは、 [1]上皮性付着と [2]結合組織性付着に大別されます。

[1]の上皮性付着は、体の免疫機構が働き常に細胞から血液中に含まれる免疫細胞が滲みでており、容易に細菌は体内に侵入することができません。その根尖側に位置する[2]の結合組織性付着は繊維により強固に歯と歯肉および歯槽骨と結合しています。 また上皮性付着の歯冠側には [3]歯肉溝が存在し、 その溝は常に免疫細胞で満たされることで細菌の体内への侵入を防いでいます。

※山本浩正 「イラストで語るペリオのためのバイオロジー」クインテッセンスより

※上図 山本浩正 「イラストで語るペリオのためのバイオロジー」クインテッセンス ※右図 ラタイチャーク カラーアトラス 歯周病学 第3版 Herbert F.Wolf Edith M .&Klaus H.Rateitschak永末書店 より

健全な歯周組織では、この[1][2][3]はそれぞれ約1mmずつの計3mm存在します。 個人差や、部位により多少異なりますが、この約3mmを臨床的に生物学的幅径(Biologic width)と呼び、生体的付着の最小の大きさ(幅)を意味します。 健全な口腔内が歯周病菌により感染を受けても通常はこの付着により守られ発症することはありません。

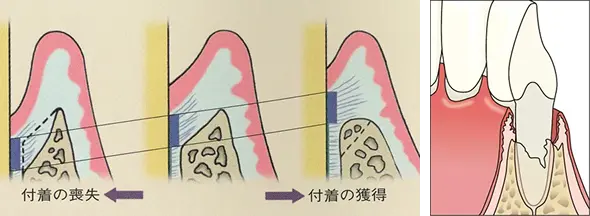

しかしながら、清掃状態が悪い場合、又は清掃出来ない環境が口腔内に存在する場合、例えば多量に歯石が歯に沈着している、不適合な修復物が歯に装着されている、歯列不正があり歯ブラシが届かない、そして智歯(親知らず)が最後方臼歯の奥に中途半端に萌出している状態などでは、常に食べかすが停滞するようになり、そこに歯周病菌が繁殖します。そして停滞している菌が原因で歯肉に炎症が起こり、付着は破壊されます。 つまり、清掃出来ているか否かが重要なのです。なぜなら、ほぼすべての人が親や身近な人から歯周病菌による感染を既に受けており、それぞれの人の口腔内にはもうすでに歯周病菌が存在するからです。

歯周病は世界で最も蔓延している病の1つなのです。ただ、一律にそれぞれの歯が犯されているのではなく、発症元は清掃出来ていない部位からなのです。付着が歯周病菌による炎症で崩壊すると歯肉溝が病的に深くなり、歯周ポケットを形成します。ポケットが深くなると、更に深い根面に歯石が沈着して多量の歯周病菌がその中に繁殖します。しかしながら、歯周ポケットの最深部には強固な結合組織性付着が根尖方向に移動しながら体内への細菌の侵入を防いでいます。その結果、歯の周囲の歯槽骨は吸収されるのです。歯槽骨の吸収は、生体の防御反応からおこります。歯槽骨が吸収されることにより、上皮性付着と結合組織性付着は根尖側に移動しながら常に確保されています。ただ、骨吸収に伴い歯肉も退縮し、歯が長くなり動揺するようになります。

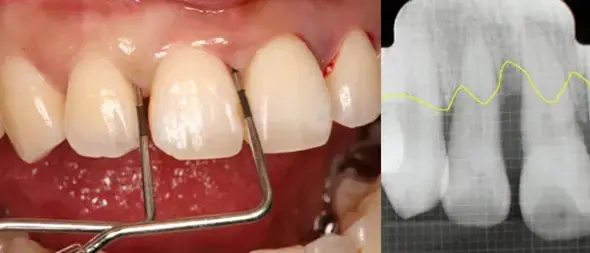

30代女性の初診時の口腔内写真とデンタルX-ray写真. 歯肉が腫れているだけのように見えますが、X-ray写真では垂直的にかなりの歯槽骨が失われております。 また6mm以上の歯周ポケットも存在しています。

ポケットが深くなると、更に清掃出来ない状況がポケット内に発生します。 そして、ポケット内で繁殖した歯周病菌が他の歯に感染して同じことが口腔内全体に起こるのです。

歯周治療のゴールについて

歯周病に罹患した病的な歯肉の状態を健全な状態に改善するには、歯周ポケットを浅くしなければなりません。 なぜなら、歯ブラシの届く限界は3mm以内だからです。 これは、過去の文献で報告されています。

理想的な歯周治療のゴールはポケットを3mm以内に収めることです。

あい歯科の歯周治療におけるコンセプト

徹底的に歯石を除去し、汚染された根面をきれいにすることで、歯周ポケットは浅くなります。しかしながら、時間が経つにつれポケットは深くなる傾向にあります。

※山本 浩正著「ペリオのためのバイオロジー」クインテッセンスより

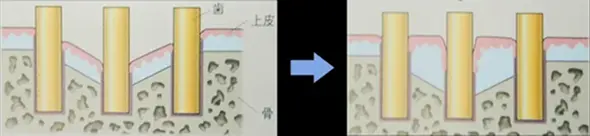

なぜなら、歯肉は半流動体の性質を持ち骨形態に追随せずに平坦になろうとするからです。つまり、除石により歯肉の炎症が軽減され一度は骨の形態に従い歯肉は退縮しますが、時間と共に再び周囲の歯肉の高さに影響され、下がった歯肉が元に戻りながら平坦化することでポケットは再発するのです。では、ポケットの再発を防ぐにはどうしたら良いのでしょうか? 結論は歯周病により吸収された歯槽骨の形態を生理的な骨形態に改善することです。つまり、歯槽骨の頂上を周囲の骨レベルと同様に骨外科処置を行い平坦化することで再発は防げます。その治療法は切除療法と歯周組織再生療法に大別されます。

歯周病の治療法

歯周ポケットの深さ(デプス)を、 3mm以内に収める

歯周病の治療には、医院での治療に加え、ご自宅でのセルフケアも大事です。そのため、「歯周ポケットの深さ(デプス)を、3mm以内に収める」ことをコンセプトに置いています。 なぜ、3mmなのか。 なぜならその深さが、歯ブラシの毛先が到達できる限界だからです。 しかも歯周病菌は「嫌気性菌」なので、空気の触れにくい深い場所ほど好みます。 当院では、セルフケアの可能な3mm以内の歯周ポケットは、健全値とみなします。 しかし歯周ポケットが4mmを超えると、歯周病の病態は一気に進むので注意が必要です。

切除療法について

歯周病は、細菌により歯槽骨(歯を支えている骨)が吸収され、最後には歯が自然に抜け落ちてしまう病です。 骨が吸収されたところには深い歯周ポケットが形成され、その中で歯周病菌が増殖して口全体に感染します。 そこで、歯周病の治療は、歯周病菌の巣になってい る歯周ポケットの除去を目的とします。

歯周ポケットの除去をして歯周病を改善しても、歯を支えている歯槽骨の頂上を平らにしなければ、再び歯周ポケットが形成され、さらに歯周病は悪化します。 そこで、骨頂を平らにするために外科的に骨頂を削って骨の形態を改善することにより歯周病の再発を防ぎます。 この手法は予想した治療結果になる予知性の高い治療法です。

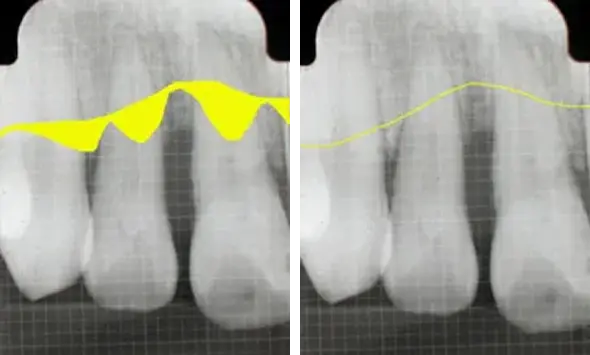

歯周ポケットが存在しています。 X線写真で歯槽骨の吸収が認められます。

左の図の黄色の部分の骨を外科的に削ることにより右の図のように骨頂を平らにして、歯周ポケットの除去を行います。

しかし、この治療法を行うことで歯を支えている骨の高さが減少し、それにともない歯肉も下がります。 特に見た目にかかわる前歯や、5mmを超えるような深い歯周ポケットの場合は歯が長くなって審美性を失い、また歯を支える歯槽骨の高さが減少することにより歯が生理的な動揺の範囲を超え、歯を削って隣の歯と 修復物により連結して個々の歯にかかる力を分散する必要があります。 また、歯肉が退縮して根面が露出し、知覚過敏を引き起こすことが生活歯の場合あります。 知覚過敏が改善されない場合、神経をとらなくてはならない場合もあります。 5mm以上のポケットを有する健全歯や審美領域の歯にはこの手法は通常適しません。 主に5mm以内のポケットのある大きな修復物が装着されている失活歯(神経が取られている歯)や臼歯部などに行います。

歯周組織再生療法について

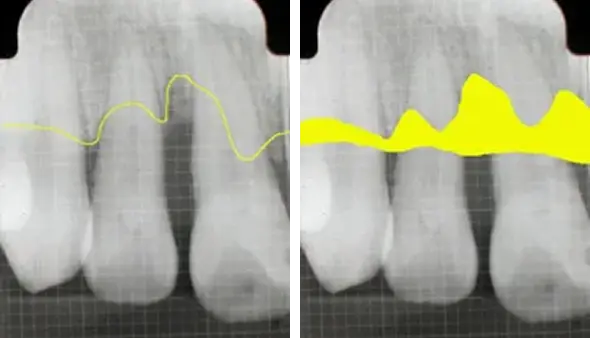

左の図のように深い歯周ポケットの場合には、できる限り右の図のように失われた歯槽骨を元の健全な状態にもどして骨頂を平らにすることが望ましいことは言うまでもありません。 このような治療法を歯周再生療法と言い、かなり高度な医療技術と経験が必要で、歯科医師の診断力と技量に治療の結果が大きく左右されます。

切除療法と比較して、予測した治療結果を得にくい予知性の低い治療法です。また、元の状態に骨が再生されることもありますが、ほとんどの場合歯を保存する事ができるラインの骨量(垂直性骨欠損の深さの約80%)の改善となります。しかし、病態の条件により適応されない場合もあります。当院での歯周再生療法の成功率は90%程度です。(10本に1本は上手くいかない事があります) しかしながら、この治療法により良い結果が得られたなら、その歯を削らずに健全歯のまま保存できる可能性があり、適応さえ誤らなければメリットのある治療法です。切除療法のよりも適応範囲は狭いですが、審美領域における生活歯で深い歯周ポケット(垂直性骨欠損)を有する場合や、6mmを超える垂直性骨欠損を有する歯には、この手法を用いなければおそらくその歯は抜歯になるでしょう。あい歯科では、積極的に再生療法を行うことで、患者様の大切な歯とその歯を支えている歯周環境をできるかぎり健全な状態に改善し、健全歯をなるべく削合せずに保存することを目標に歯周治療を行っています。

軟組織の問題について

a.歯肉退縮

歯の周囲の生体バリアーである付着は、歯周病菌により感染を受けると破壊され、結合組織性付着は根尖側に移動して歯周ポケットが形成されます。歯を支える歯槽骨は吸収され、その結果歯肉は下がり歯が長くなります。しかし、歯周病菌による感染を受けなくても歯肉が下がる場合があります。この現象を歯肉退縮といいます。最近、「歯肉が下がって歯が長く見えるようになってきた」、「冷たいもので歯がしみる」、「歯ブラシ当てると歯がピリピリ痛い」などのような自覚症状はありませんか?

b.歯と骨の位置関係

59歳女性の上顎前歯部に生じた歯肉退縮

この写真を見ると、歯肉が薄く歯根の形態が歯槽粘膜下に透けて見えています。 歯は歯槽骨により支えられており、その骨を覆うように存在する歯肉が退縮するには骨吸収を起こしているか、もしくは初めから歯根の一部が骨のハウジングより突出している可能性があります。 なぜなら、いくら歯肉が退縮しても骨は露出することがないからです。

右図は歯槽骨と歯根の位置関係を示しています。 歯は歯槽骨の外側寄りに存在し、歯根の外側にある歯槽骨は薄く、犬歯や下顎前歯は歯根がもともと骨より突出している可能性が高く、歯肉退縮を起こしやすい部位なのです。

上下顎歯槽突起の水平断面 ラタイチャーク カラーアトラス 歯周病学 永末書店

c.歯肉のBio type

歯肉退縮の原因は主に乱暴なブラッシングによるものですが、起こしやすいタイプの人と起こしにくいタイプの人がいます。 Thin scallop(薄い歯肉のタイプ) Thick flat(厚い歯肉のタイプ) 歯肉の生体的な型(Bio type)は、薄い歯肉(Thin scallop)と厚い歯肉(Thick flat)に大別されます(「歯周組織の解剖学的構造と歯肉・歯槽粘膜について」を参照)。 Thick flat typeは生体の防御能力は高く、機械的刺激(ブラッシング圧)にも抵抗性があります。 しかし、Thin scallop typeは強いブラッシングで容易に退縮します。 角化歯肉幅が狭いため、歯の付近まで可動粘膜が接近し、退縮が起きると角化組織を失う結果となります。 前述した様に(「歯周病とは(原因・自覚症状)」を参照) 大切な歯を歯周病から守るためには、歯の周囲の汚れの停滞を防ぐことが重要です。 つまり、ブラッシングしやすい環境が歯の周囲に整っているか否かでその歯の運命は左右されるのです。 当然ブラッシングが上手な人とそうでない人がいるでしょう。 しかし、誰もがブラッシングの達人になれるものではありません。 ブラッシングが上手な方が良いでしょうが、忙しい中、毎食後に時間を十分費やして歯磨きできる環境をもっている人がそんなにいるのでしょうか?それよりも、簡単にそれほど気を使うことなしに短時間できれいに磨ける口腔内の環境を持っている方が、有利であることは言うまでもありません。 特にThin scallop typeの人は力をかけずに丁寧にブラッシングしなければ、歯肉退縮を招きますし、清掃不良を起こしたら、虫歯や歯周病の驚異に晒されてしまいます。

Thin scallop(薄い歯肉のタイプ)

Thick flat(厚い歯肉のタイプ)

d.歯肉退縮の治療法

前述した様に、歯肉退縮を起こしやすい条件(歯が外側に位置していて骨が薄く、Bio typeがThin scallop)を有している人が乱暴なブラッシングを行うと、高確率で歯肉は退縮します。また、睡眠時に行なっている歯ぎしりなどで歯に強い側方力を常に受けていると、歯は動揺し薄い骨が吸収され歯肉退縮を起こす場合もあります。つまり、歯肉が退縮するにはそれなりの原因があるのです。まずは原因の排除を優先します。歯肉退縮を広範囲に起こしている人は、硬めの歯ブラシでゴシゴシ音を立てて磨いている場合が多いと感じています。少し柔らかめの歯ブラシに変えましょう。そして、歯磨剤の使用量を少なくしで優しく丁寧に鏡で確認しながら磨きましょう。必要があれば、睡眠時に歯ぎしり用のマウスピースを使用しましょう。原因を排除して経過観察すると、付着が失われていなければ下がった歯肉はもとに戻る場合があります。 しかし、付着が根尖側に移動してしまった場合、原因の排除を行なっても現状維持しかできません。退縮した歯肉を元に戻すには歯肉を歯冠側へ引き上げ、そして薄い歯肉を厚い歯肉へとBio typeの変更を外科的に行う必要があります。歯列不正を伴う場合、歯科矯正で歯の位置を内側へ移動しなければならないことも、場合によってあります。しかし条件により、回復率は異なります。

e.角化歯肉の必要性について

歯周病(「歯周組織の解剖学的構造について」)で述べた様に付着の要は歯根と骨や歯肉の結合組織と強固に繊維により結合している結合組織性付着とその歯冠側に位置している上皮性付着です。 この付着という生体のバリアーにより、細菌の体中への侵入を防いでいます。 そしてその付着構造を守っているのが歯肉の上皮である角化組織です。 当然、角化組織の幅が大きい方がバリアー能力は高く、機械的刺激(ブラッシング圧)に抵抗性を示します。 特に歯冠修復を行う際、歯肉縁下に修復物と歯の接合面を設定しなければならない場合、歯肉の厚みも重要ですが、非可動性の4mm以上の幅を持つ角化組織が歯の周囲に存在する方が、長期的に歯肉の位置の安定性が増化します。

歯肉退縮を起こしたり根面の虫歯が多い人は、もともと歯肉の厚みも薄いですが、角化歯肉の幅が狭い傾向にあります。 つまり、歯の周囲のブラッシングしにくい環境の結果、プラーク(歯垢)が停滞し歯肉が炎症を起こして下がり、根面に虫歯ができるのです。

50代女性。 角化歯肉がほとんど存在しないため、清掃不良を招き歯に大きな問題が起こっています。

自家歯牙移植

自家歯牙移植

歯を失った時、お口の中に不必要な歯が存在する場合(例えば親知らずや歯列から完全に逸脱した転位歯など)、その歯を抜いて失った歯の部位に移植を行う治療法を自家歯牙移植といいます。この治療法の利点は、他人の臓器移植のような拒絶反応が起こらないことです。自分の体の一部である歯を利用するため、拒絶反応や感染といった問題はありません。そして高い成功率を誇ります。しかし、移植する予定の歯を抜歯してみないと、移植歯に相応しい歯か否かを最終的に判断することができません。そして、移植された歯の寿命は10年と言われています。逆に言うと、10年維持できたら自家歯牙移植は成功といえます。成功率はインプラントより劣り、将来的には歯根の外部吸収により維持ができなくなる可能性があります。また、インプラントと異なり虫歯になる可能性があります。

費用:110,000円(税込)

インプラント

当院におけるインプラントの位置づけ

当院でのインプラント治療の位置づけは、大切な天然歯をサポートするための1つのオプションと考えております。歯周病により歯を支える支持骨を失うことにより、通常の噛む力に対しても歯は耐えきれず動揺するようになります。その上本来28本の歯で負担しなければならない噛む力に対し、歯を失うことにより残されたそれぞれの歯にかかる力は増し、負担過剰によりまた歯を失うという悪循環へとつながります。現在よく行われている部分入れ歯やブリッジによる欠損修復治療は、失われた歯の近くに存在する歯に噛む力を負担させる方法で、その結果さらに歯を失う結果につながる可能性が高くなります。失われた歯の部分にインプラント治療を行うことで、力を負担する能力は増し、残存歯の負担は軽減されます。重要なことは、単にインプラントを入れることではなく、天然歯を可及的に削合することなく噛む力を分散してそれぞれの歯にかかる負担を軽減することにより、生涯にわたり安定して噛む能力を維持することなのです。そこでインプラント治療はとても有効な治療法であると私たちは考えております。

インプラントの利点

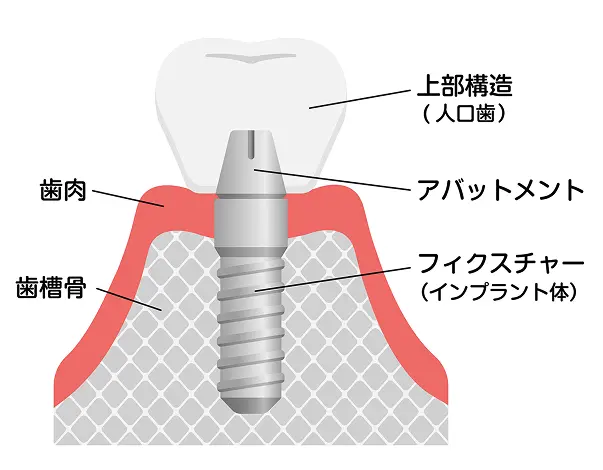

大切な自分の歯(天然歯)を失った場合、その歯が請け負っていた機能を補う治療法として、これまで部分義歯(入れ歯)やブリッジ(固定性の金属の架橋冠)などが利用されてきました。しかし、これらは、失った歯の近くに存在する歯に失った部分の噛む力を負担させる方法で、土台となる歯が負担過剰になりそれらの歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。また、ブリッジの場合、土台となる歯をかなりの量削らなければなりません。これに対し、インプラント修復はチタン製の人工歯根を顎の骨に外科的に埋め込み、天然歯のような機能性と審美性を取り戻す治療法です。インプラントの最大の利点は、インプラント自体が噛む力を天然歯以上に負担することができる点です。この治療法の利点は、他の歯を削らないで行うことができるばかりか、他の歯の噛む力の負担を軽減することができます。そして、違和感のない自然な噛み心地と見た目を取り戻すことができます。

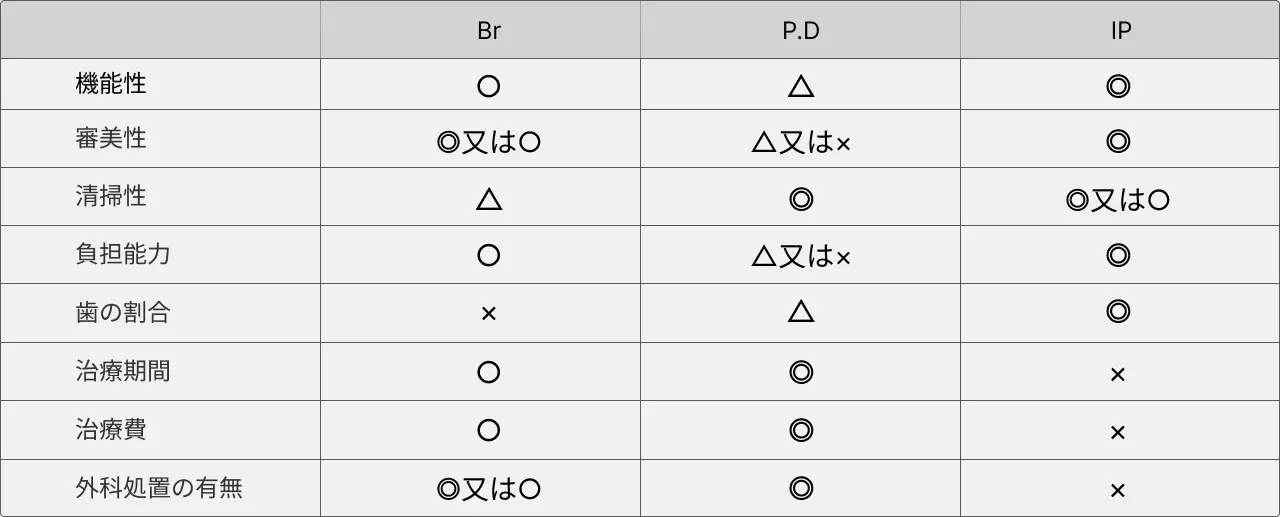

ブリッジ(Br)・部分義歯(P.D)・インプラント(IP)の利点・欠点の比較

欠損修復には3つの修復方法があります。上記のように、それぞれ利点・欠点が存在します。最終的に何を優先して何を犠牲にするのかで、治療法は決定されます。どの方法が適切なのかは、患者様の描いた治療結果により異なります。

BIOMET 3i インプラントについて

あい歯科では、アメリカのBIOMET 3i社製のインプラントシステムを導入しております。世界第3位のインプラントメーカーで、信頼性の高い製品を安定して日本に供給しています。詳しくはBIOMET 3i のホームページを参照してください。 また、当院の院長 藍浩之は、BIOMET 3i社のMentorでBIOMET 3iJapanの公認インストラクターでもあります。 東京や大阪での5-D Japanの講習会の講師として歯科医師に歯周治療やインプラント治療を講義しており、このインプラントシステムに熟知しております。このインプラントは2回法のシステムです。

インプラントの役割

BIOMET 3i Implant

負担能力を向上させるために

インプラントは、チタン製の人工歯根です。 外科的に顎骨に埋入して2~3ヶ月待機することで、インプラントの表面と骨が結合します。この現象をOsseointegrationといいます。一度インテグレーションしたインプラント体は簡単にはずれることがなく、長期的に口腔内で機能することが出来ます。このチタンと骨が結合する現象を利用したものがインプラント治療です。例えば歯科治療を家のリフォームに例えましょう。家の柱がシロアリにより侵食された際、それを取り除くと重い屋根を残された柱にみで支えなければなりません。他の柱に十分屋根を支えるだけの負担能力があれば良いのでしょうが、もしそうでなかったとしたら、新しい柱を追加しなくてはなりません。例え通常の状態では問題なくても、大きな地震や強い台風に見舞われたら、恐らく家は倒壊するでしょう。虫歯により歯の強度を失い、歯周病により歯を支える歯周組織が崩壊すると歯の保存は困難となりなす。不運にして大切な歯を失った際、ブリッジや部分義歯のように残された歯に負担をかける治療法では長期的な安定を得られない場合があります。そこで新しい強度のある柱(インプラント)を追加することにより、重たい屋根(強く噛む力)を残された柱(残存歯)と追加した柱(インプラント)で支え合うことにより、長期的に安定させる方法がインプラント治療です。

健全な歯を削合しないために

例えば転んで上の前歯を1本折ってしまい、抜歯したとしましょう。 失った歯の両隣が負担能力のある無傷の健全歯だった場合、治療法としては①両隣の歯を削合してブリッジを装着する、②部分義歯を装着する、③インプラント治療を行うという3つの方法があります。それぞれ利点・欠点が存在しますが、通常上顎前歯部のような審美領域に見栄えの悪い部分義歯を好んで入れる人はいません。ブリッジなら審美性の確保はできますが、失った歯のために健全な歯をたくさん削らなくてはなりません。もし健全な歯を削らなければ、その歯は生涯健全なまま維持できる可能性があります。しかしながら一度でも削れば、問題を起こします。一度でも歯に人工物を介在させると「人工物の寿命」、「介在させた人工物と歯との接着の劣化」という2つの問題が時間の経過とともに表面化し、再治療する時が訪れます。つまり歯科治療のほとんどが、過去の治療のやり直しなのです。そこで失った歯の部分にインプラント治療を行うことにより、歯を失う前と同等の機能性と審美性を取り戻せるばかりか、両隣の歯も無傷で維持できるチャンスが生まれるのです。上記のようにインプラント治療は不必要に歯を削ったり、他の歯に過剰な負担をさせなくても良い治療法なのです。

清掃性重視の臼歯部インプラント

臼歯部領域におけるインプラント治療は、機能性と清掃性が最優先されます。ほとんどの場合、清掃不良から引き起こされた虫歯や歯周病により歯を失っています。その部位にインプラントを埋入した場合、残存歯と共にいかに磨きやすい環境を獲得できるか否かで治療の予後は大きく左右されます。当然、残存歯の骨レベルに調和した骨造成やインプラントの埋入ポジション、角化組織の獲得、そして最終修復物のデザインなど、綿密な治療計画を立案して行う必要があります。

審美性の高い上顎前歯部のインプラント

高い審美性が要求される上顎前歯部のインプラント治療

上顎前歯部におけるインプラント治療は、高い審美性と機能性(発音など)を考慮しなければなりません。そのためには、残存歯の骨レベルに合わせたGBRの必要性と共に、インプラントの埋入ポジションや軟組織の再建がとても重要です。綿密な治療計画に則り行うことが必要です。

義歯を含めたインプラント治療

Case1 歯周病・

インプラント・義歯・審美修復

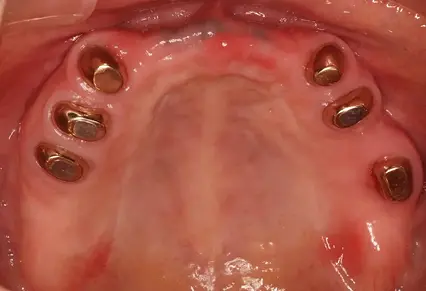

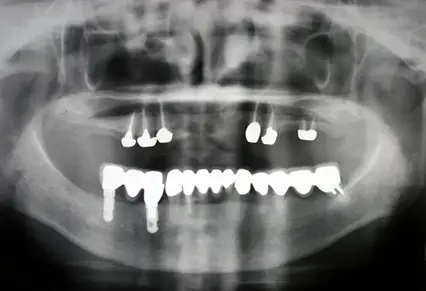

全顎的に歯周病が進行した50代女性の初診時の口腔内写真とパノラマX-ray写真です。 上顎はほとんどの歯が保存不可能で、患者様とご相談した結果、上顎は可徹性義歯、下顎はインプラントを含めた固定性修復治療を行う事になりました。

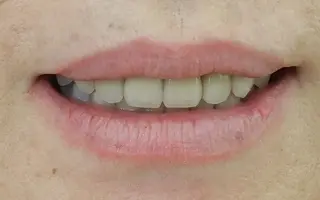

治療後7年の状態です。 審美的にも良い結果が得られております。

治療終了後7年の口腔内写真とパノラマX-ray写真です。上顎はマグネットを用いた義歯です。発音と快適性を考慮して、口蓋部をなるべく覆わないデザインにしました。右下には2本のインプラントが埋入されております。経過良好で、現在もメンテナンスに通院して頂いております。

デメリット

上顎は残根上の義歯のため、将来的に虫歯に対し注意が必要です。 また義歯は消耗品にため、いずれ身長が必要な場合もあります。 上顎は治療義歯を2回作製し、歯周外科を行いポケットの除去、下顎はインプラント外科を行い、治療期間は3年を費やしました。

総額:3,630,000円(税込)

Case2 インプラント義歯

60代後半の女性です。 10年前に全顎的な治療を行いメンテナンスに通院して頂いておりましたが、 下顎の義歯を支える2本の歯が破折し抜歯となりました。 もともと顎堤は高度に吸収しており、安定して噛むためには新たな義歯の支えが必要です。 そこで2本のインプラントで支えるインプラント義歯を新調することになりました。

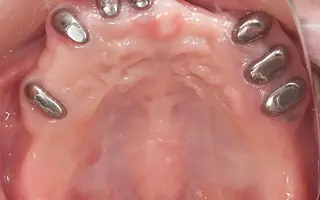

下顎左右犬歯部にGBRを行い、2本インプラントを埋入。 インプラント周囲には角化組織の獲得も行いました。 特殊な装置をインプラントに取り付け、義歯を支えるようにしました。 写真は治療8年の口腔内で、左の写真は、義歯をはずした状態です。 現在も安定して食事ができ、継続してメンテナンスにも取り組んで頂いています。

デメリット

義歯を使用しながらインプラントを2本埋入しており、外科後3週間は義歯が使えない期間が生じました。 また、義歯は消耗品のため、いずれ新調しなければならない日が訪れる可能性があります。

総額:1,210,000円(税込)

Case3 歯周病・GBR・

インプラント・義歯・審美修復

47歳女性です。 全顎的に歯周病が進行し、特に下顎の歯はほとんどが保存不可能な状態です。 多数歯にわたり病的な歯の動揺が認められ、ほとんど噛めない状態です。 また、口元を見せたくないようで、会話する時も手で口を隠してしまいます。 患者様は、将来にわたり安心して楽しく食事ができることを望みました。 話し合いの結果、上顎は義歯による可撤性の修復、下顎はインプラントによる固定性の修復となりました。

治療後の状態です。上顎の保存可能な歯は、歯周外科(切除療法)により歯周ポケットの改善後、義歯を支えるために根面版として利用しました。マグネットをつけることで義歯の安定を図り、口蓋部を大きく開けることで快適性も得ることが出来ました。また下顎はGBR後インプラントによる固定性修復を行いました。口元も審美的で、全く義歯であるようには見えません。患者様は、安心して楽しく食事ができるようになり、審美的にも満足されたようで、歯を見せて笑うようになりました。

デメリット

重度歯周病の方で多くの歯を失っており、下顎にインプラントを7本埋入して固定性の修復を行いました。 将来的にはインプラント周囲炎のリスクがあり、日々の手入れと定期的な歯科医院でのメンテナンスは必須です。

費用:4,500,000円(税込)

ホワイトニング

ホワイトニング

当院では、大切な歯の保護を目的にホワイトニングを行なっております。ホワイトニングにより歯の色が白くなるばかりでなく、歯や歯の表面に入っているマイクロクラック(細かい表面上のヒビ)内の着色を取り除き、再石灰化を促すことにより歯は強化されます。また汚れの付着も起こりにくくなるため、審美的で健康な歯の維持につながります。

メリット

- オリジナルの歯より白くできる

- 歯に存在する浅いヒビを自然修復できる

- 歯を美しく保つために、口腔内の関心が高まる

デメリット

- 中や術後に知覚過敏を起こすことがある

- 色の後戻りを起こすため、定期的に行う必要がある

- 全顎で50,000円(税別)