インプラント治療のコンセプト

当院のインプラント治療のコンセプトは、インプラントと残存歯の位置(プラットフォーム)をそろえることにあります。 主役である天然歯の邪魔をすることなく、脇役のインプラントが調和すれば、口腔内の清掃性が高くなり、歯周病の再発を予防できます。 プラットフォームを調整して均一にするには、骨造成による再建が必要になります。

当院におけるインプラント治療のコンセプト

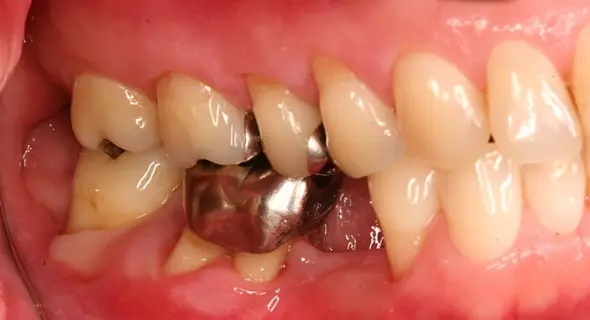

これは過去にインプラント治療を行なった80代女性の左下の様子です。 インプラントの部分で問題なく食事は出来ています。 しかし、インプラントと歯肉の境界は隣在歯のそれと調和せず、かなりの垂直的な落差が生じております。 常に隣在歯とインプラントの境界に汚れが溜まっている状態で、これでは上手に磨くことは困難です。 また、残存歯には十分な幅の歯ぐき(角化歯肉)が存在しますが、インプラントの周囲には全く存在せず、可動性の歯槽粘膜が直接インプラントと接しております。

なぜ、そこに存在していた歯を失い、インプラント治療を行うことになったのでしょうか?それは汚れが停滞しやすく、そして清掃しにくい環境がもともとそこに存在した結果、歯を失ったのではないのでしょうか? 30歳以上の80%が歯周病に罹患し、その年代での歯を失う1番の原因は歯周病なのです。 そこであい歯科では、インプラント治療も歯周治療のコンセプトに準じて行うべきであると考えております(歯周病「あい歯科の歯周治療におけるコンセプト」、「角化歯肉の必要性について」を参照)。 ①残存歯の歯列に調和したポジションにインプラントが埋入されている ②残存歯の骨レベルとインプラントが埋入されている骨レベルが調和している ③インプラントの周囲には必要最小限(3mm以上)の角化組織が存在している つまり、インプラントと残存歯を区別することなく簡単にきれいにできる清掃しやすい環境をいかに得るか、それがインプラント治療では大変重要であると私たちは考えております。

case1

右上臼歯部の歯を歯周病にて失った60代の女性。 骨の高さを失っています。

失った骨の高さと幅を再建し、インプラント治療を行いました。 歯肉のラインが残存歯と調和し、清掃しやすい環境が達成されています。 しかし歯周病罹患者への治療のため、失われた歯槽堤を外側に大きく増大する必要があり、術後の創の裂開や疼痛、そして顔面の腫脹などが起こる場合があります。

総額:2,156,000円(税込)

case2

50代の女性。 歯周病が進行した初診時の右下の状態です。 右下5はすでに失っており、764はかなり歯肉が下がっています。

7は、歯周組織再生療法で垂直性骨欠損を改善しました。 垂直的に歯肉は高さを増しております。 64は抜歯して垂直的な骨造成(垂直GBR)後、65に2本インプラントを埋入しました。 FGGを行いインプラント周囲に角化組織も獲得しました。 歯周病により高さと幅を失った歯槽骨にGBR(Guided Bone Regeneration:骨造成)を行い(インプラント⑤―3bを参照)、残存歯の骨レベルにあわせインプラント埋入部の骨レベルを回復し、そして7に歯周再生療法を行い垂直性骨欠損を改善することにより、残存歯とインプラントの歯肉のラインは調和しています。 また、角化組織を移植することにより、清掃しやすい環境を得ることが出来ました。 骨造成後、創の裂開や感染の可能性があり、個人差で術後の疼痛や腫脹があります。

総額:1,210,000円(税込)

上顎洞底挙上術(サイナスリフト【Sinus Lift】)

-

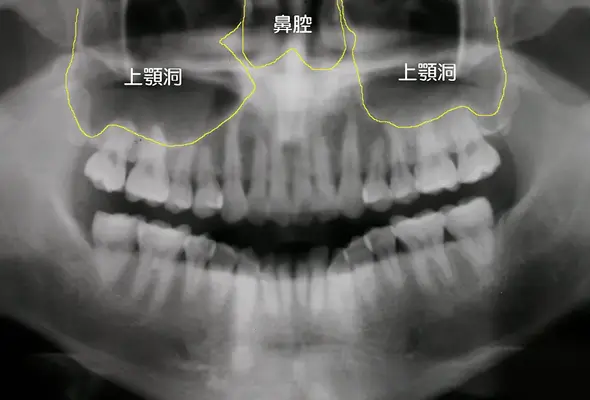

一般的な健全者のX線写真

上顎の骨の中には、鼻腔とつながる上顎洞( 副鼻腔 )という大きな空洞が存在します。 この空洞の形や大きさには個人差がありますが、通常左右の奥歯の真上に存在しています。

-

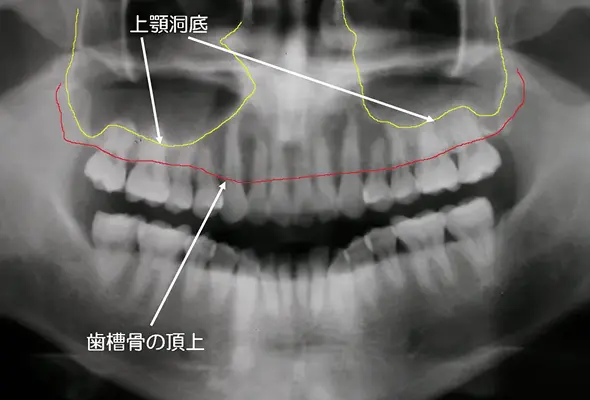

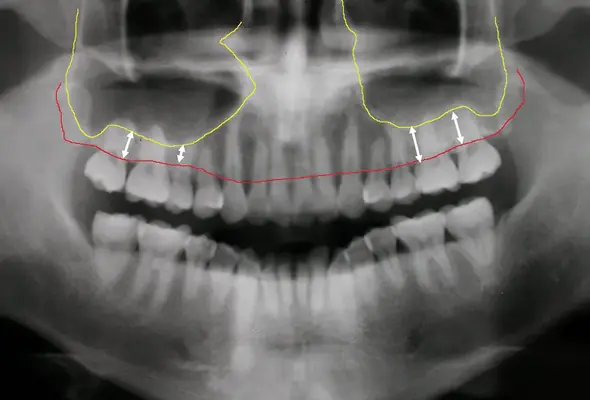

上顎洞は、卵のように中が空洞で外側に卵の殻に相当する硬い骨の壁(上顎洞壁:黄色いライン)が存在します。 通常、歯を支えている歯槽骨の頂上(赤いライン)と上顎洞の下の壁(上顎洞底)は、奥歯の部位ではかなり接近しています。

-

上顎の奥歯を支えている歯槽骨には、ほとんど骨の深さがありません。 もし奥歯を失ってしまうと歯槽骨の高さは減少して低くなり、ますます骨の深さは減少します。 その歯を失ったところにインプラント治療を希望された場合、骨の深さが不足しており、このままではインプラントを埋入することが困難でしょう。

-

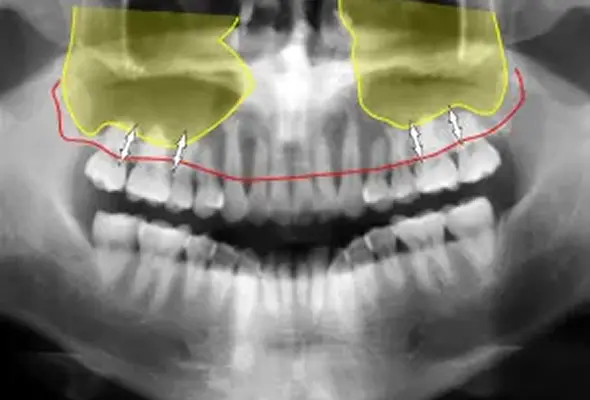

このような場合、上顎洞底を上方に持ち上げて、垂直的骨量を増大(黄色い部分)させることにより、十分な長さのインプラントを埋入することが可能となります。 この治療法を上顎洞底挙上術( Sinus Lift )と言います。 上記のように、骨の深さや幅の不足により、過去にインプラントを埋め込むことができないと言われて入れ歯で我慢していた方には、骨誘導再生療法( GBR )や上顎洞底挙上術( Sinus Lift )を行い、十分な骨量を増大させることでインプラントを埋入することが可能になります。

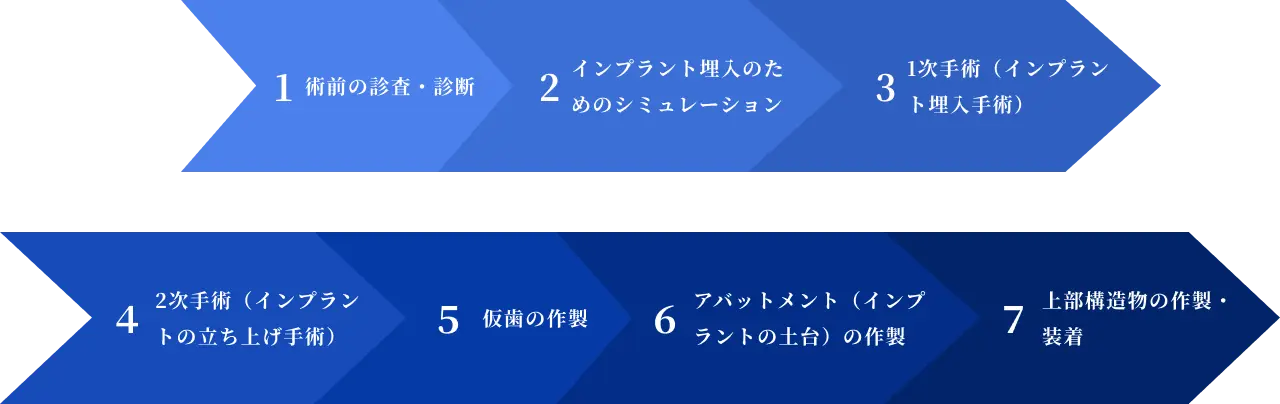

インプラント治療の流れ

①術前の診査・診断

65歳の女性です。 左下インプラント治療前の口腔内写真です。 術前にお口の型やレントゲン写真、口腔内の写真などの診査・診断に必要な資料採りを行い、治療計画を立案します。 そして患者様と話し合った治療のプランを型取りした模型上で再現して治療期間と治療費の提示を行います。 患者様に治療の内容をご理解・納得して頂きた後に同意書を記入して頂きます。 このケースの場合、左下の歯を失った後の顎堤は垂直的・水平的に大きく失われ、このままではインプラントを埋入することが出来ないため、骨増大(GBR)を行い、数か月後骨量を十分得たうえでインプラントを3本埋入する計画を立案しました。

総額:1,826,000円(税込)

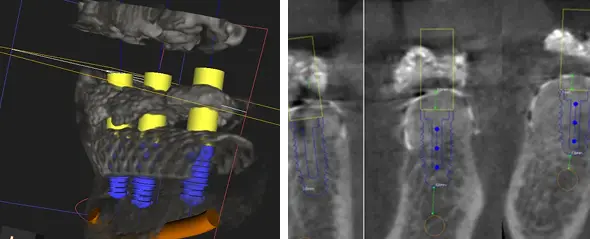

②インプラント埋入のためのシミュレーション

骨増大手術後8ヶ月、インプラント埋入部位に最終的な歯冠外形を造影性のある材料で作製し、それを口腔内に装着してうえでCT撮影を行います。 CT撮影により得られた画像情報をもとにコンピューター上でシミュレーションを行い、インプラント体の埋入位置・方向・深度そしてサイズの決定を行います。 CTによる3次元的なデジタル画像情報により、解剖学的な立体のイメージ(太い血管の走行や顎骨の形態)を手術前に正確に把握できます。 その結果、手術時間の短縮化と、安全な手術が実行できるのです。

③1次手術(インプラント埋入手術)

事前に得た画像情報を手術室の大きな画面に写し出し、シミュレーション通りにインプラントを正確かつ安全な顎骨内への埋入を目指します。 また、当院では埋入するインプラント体や骨増大に使用するチタン製のフレームなどに光機能化を行う事により、高い成功率と治療期間の短縮化を達成しております(チタンエイジング現象と光機能化技術(UV)についてを参照)。

1次手術後、再度CTを撮影し、術前の治療計画通りの位置にインプラント体が埋入されているかを確認します。 1次手術時には、骨かかわる問題(歯周病により残存歯に存在する垂直性骨欠損の改善など)も同時に解決します。 あい歯科で導入しているBIOMET 3i社製インプラントは、2回法のシステムで、1次手術後インプラントは完全に骨内に埋没した状態となり、歯肉も完全閉鎖してしまいます。

④2次手術(インプラントの立ち上げ手術)

2次手術前の口腔内の状態です(左写真)。 1次手術から2次手術までの待機期間は通常2~3ヶ月ですが、骨増大の規模や上顎洞の挙上術(硬組織のマネージメント:骨再生誘導術、インプラント・上顎洞底挙上術を参照)のような骨の増大量により、その期間は4~10ヶ月間程、延長する場合があります。 抜歯や1次手術により、顎堤の角化歯肉の幅は減少しております(歯周組織の解剖学的構造について)を参照)。 2次手術時には、軟組織に関わる問題(角化組織の幅の増大や獲得)を隣在歯も含めて同時に行います。 右の写真は2次手術後3か月の状態です。 インプラントの周囲には、十分な角化歯肉が獲得されております。

⑤仮歯の作製

2次手術後およそ3週目にネジ留めの仮歯をインプラントに装着します。 その形態を修正しながら噛合わせや清掃性を確認します。 臼歯部においては機能性・清掃性を重視し、前歯部では審美性も考慮して、患者様の希望を反映させた仮歯に仕上げていきます。 その後、患者様の了解を得たうえで、最終的な上部構造体の作製に取り掛かります。

⑥アバットメント(インプラントの土台)の作製

型取りを行い、カスタムメイドされたアバットメント(インプラントの土台)を装着します(左の写真)。 そして最終的な上部構造をイメージした新しい仮歯を装着して、しばらくの期間使用して頂き心地や清掃性を確認します。 必要あればこの段階で仮歯を修正し、その情報を反映させた最終上部構造物の作製に移ります。

⑦上部構造物の作製・装着

仮歯の形態を反映した最終的な上部構造物を完成させます。 このケースでは、メタルセラミックによる修復物を装着しました。

あい歯科のインプラント治療のコンセプトに基づいた綿密な治療計画により、天然歯と調和した機能性と審美性そして清掃性を達成することができました。

治療終了後のパノラマX-ray写真です。 左下4番の歯は骨縁まで削合して保存し、歯槽骨の吸収を防ぐようにしました。 この治療結果は、インプラント治療前に、術前に型取りしたお口の模型で予想・再現したものと同じでなければなりません。 そのためには、骨増大手術やインプラント埋入などの外科手術を計画に従って正確に実行しなければ、決して達成できないことがご理解頂けるでしょう。

インプラント治療を行うことにより、自分の歯と同じように再び噛むことができるようになりますが、インプラント治療は誰にでも可能なわけではありません。厳正な診査のもとで適応症と診断されたもののみに行います。医療技術的にも大変熟練を要します。 また、インプラントには多くの種類がありますが、我々はそのうち現在、世界的に最も信頼性が高いと評価されているものしか用いません。 さらに、歯の手入れが充分出来る方しか推奨できないのも事実なのです。当院からインプラントの長所・短所に関して十分な説明をさせて頂きますので、不明な点があればお気軽にご質問してください。 もし万が一インプラントが出来ない場合、特殊な入れ歯などを用い、より美味しく食事して頂くよう当院では他の治療法も用意しております。我々は、基礎医学的研究に裏づけされた科学的根拠に基づく予知性の高いインプラント治療を行うことで、患者様に満足して頂けると確信しております。

インプラントの光機能化とは

チタンエイジング現象と光機能化技術(UV)について

セラビーム アフィニー ウシオ電気社製

私たちが今日使用しているインプラントの大半がチタン製です(インプラント「BIOMET 3i Implant」を参照)。最近の研究で、チタンという金属には老化が起きることがわかりました。加工直後から、チタン表面に骨が出来る能力(骨誘導能・伝導能)が減少していくことが明らかにされ、この時間的要因によって起こる変化をチタンエイジング現象と呼ぶようにしました。世界で最初にチタン表面が時間的要因によって生物学的反応が変化すると発表し、命名したのは、UCLAの小川隆広教授の研究グループです。チタンが製造された後にインプラントに加工されます。そして国内や海外からのインプラントメーカーから出荷されて我々の手に届くまで1年以上の月日が流れています。そしてそのインプラントを患者様に使用するまで場合によっては1年以上経過しています。つまり、チタンが製造されてから、少なくとも2年以上は経過していることになります。もともと製造仕立てのチタンという金属は超親水性(水を弾かず濡れやすい性質)です。その性質が、時間と共に表面の濡れは低下し、表面が炭化水素(簡単に言うと空気中の汚れ)で汚染され、表面電荷が減少するなどの現象が起き、疎水性(水を弾く性質)となります。つまり骨を呼び込むチタンの能力が低下し、本来の能力が発揮できなくなるのです。チタン製のインプラントは、骨内に埋入され骨結合(Ossointegration)しますが、インプラントの表面と骨が100% 接しているわけでなく、約50%の骨接触率と言われています。つまりエイジングしたチタン製インプラントは、表面積のわずか50%しか骨と結合していないのです。小川教授のグループはエイジングしたチタンに光機能化(ある波長の紫外線を照射すること)により若返らせる(本来持っているチタンの能力に戻す)方法を世界で初めて発見し、実用化に成功しました。光機能化したインプラントは疎水性から超親水性となり、インプラントの表面に骨が出来る能力が上ります。また、骨接触率も98.2%となります。この状態は、臨床的にはインプラント治療期間の短縮化や成功率の上昇へとつながる可能性がとても大きいことを示しております。また骨造成(インプラント「GBR」を参照)に光機能化を応用することにより、既存骨の構造により近い成熟した骨を短期間で造成できる可能性があり、現在あい歯科では、小川教授・5-DJapanのファウンダーである船登先生とともに共同研究も行っております。当院では、世界で4番目に臨床に光機能化を導入しました。詳しくは、光機能化バイオマテリアル研究会のホームページを参照してください。